音楽科 (奏でる) ・・ 将来,音楽家として活躍する!

”音楽科” は,「音楽に携わる人材の育成」という教育目標のもと,国内外で活躍する演奏家はもとより,学校の音楽の先生や地域の音楽指導者など,数多くの音楽のスペシャリストを輩出している歴史と伝統を持つ学科です。

【卒業生の声】

この数年間はコロナ禍で世界中が大混乱の中、音楽業界でも大きな痛手を負う我慢の日々が続きました。そんな中でも自分の夢や目標を諦めずに力強く挑んでいく人々の姿に改めて勇気を貰うことができ、今年10月に開催されたショパン国際ピアノコンクールでは、二人の日本人が入賞し世界中が感動に包まれました。

この数年間はコロナ禍で世界中が大混乱の中、音楽業界でも大きな痛手を負う我慢の日々が続きました。そんな中でも自分の夢や目標を諦めずに力強く挑んでいく人々の姿に改めて勇気を貰うことができ、今年10月に開催されたショパン国際ピアノコンクールでは、二人の日本人が入賞し世界中が感動に包まれました。

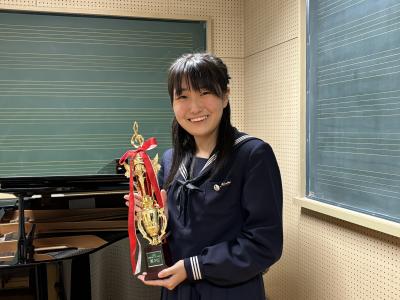

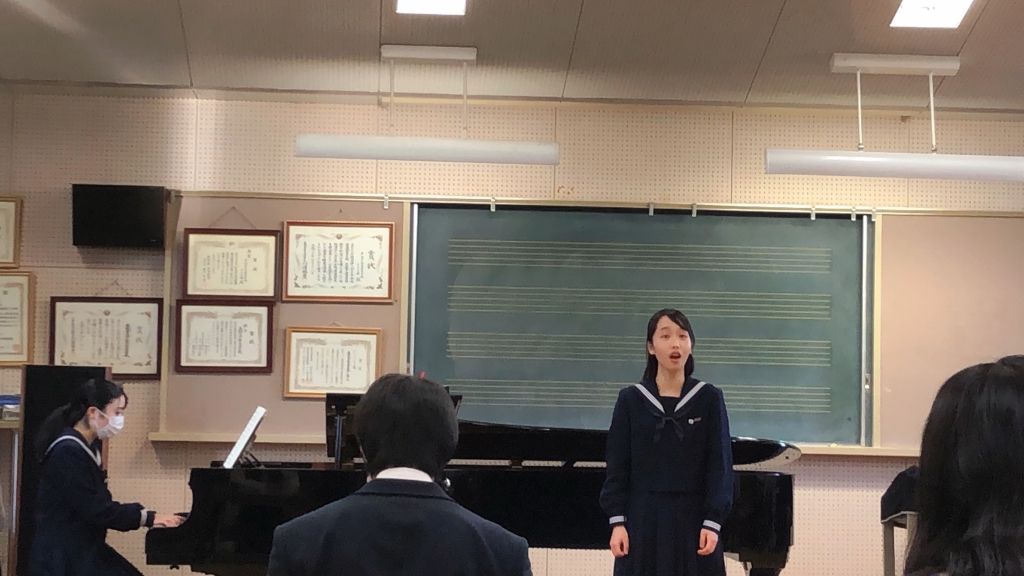

8月31日(日曜日)第49回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール(主催:一般社団法人 東京国際芸術協会)全国大会 声楽部門高校生の部が、清瀬けやきホールで開催され、本校音楽科3年生の坂田來蘭々さんが第1位、大山藍さんが第4位に入賞しました。予選、本選を経ての全国大会で、日頃の取り組みの成果を存分に発揮することができました。

第1位 坂田 來蘭々さん

・F.ガスバリーニ/いとしい絆よ

・W.Aモーツァルト/オペラ「ドリーナの結婚」よりアリア「あなたは今は忠実ね」K.217

思いもしないまさかの結果に驚き、支えてくださった皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。

学校生活を支えてくださっている先生、歌を一生懸命指導してくださる先生、部活動で支えてくれた先生、先輩、後輩、友達みんなのおかげです。

本当にどうもありがとうございました。これからも、基本を大事に頑張りたいです。

第4位 大山 藍さん

・W.A モーツァルト/オペラ「ドン・ジョヴァンニ」よりアリア「恋人よ、さあこの薬で」K.527

・中田喜直/さくら横ちょう

全日本ジュニアクラシック音楽コンクールで第4位受賞したこと、大変嬉しく思います。

熱心にご指導いただいた講師の先生並びに、練習に専念できる環境を提供していただいた三高に感謝しています。

私自身初めての経験であり、この結果が励みになりました。これからも音楽と向き合い、成長できるように努力していきます。

今年度は2日間の学校説明会のうち、7月24日(木)に音楽科の学校説明会を実施しました。まず最初に音楽科生徒によるピアノ独奏(1年)、フルート三重奏(2,3年)、最後に本校非常勤講師の永田絵里子先生による歓迎演奏の後、スライドや動画による学校概要説明と音楽科の説明を行いました。

多くの中学生や保護者の皆様のご参加、ありがとうございました。音楽科に興味・関心のある方はぜひ進路相談会や体験レッスンにお申し込みください。

7月11日(金)の5,6時間目に国立音楽大学ジャズ専修教授の池田 篤先生をお招きし、進路ガイダンスを行いました。模擬授業では、「ジャズの歴史とブルースを題材にしたアドリブ実践」というテーマで、多くの普通科、家政科、音楽科の生徒達が、自分持っている楽器を持参し、緊張しながらもアドリブに参加していました。受講した生徒たちからは、「ジャズが生まれた歴史を知ることが出来た。またブルーノートやペンタトニックスケールを使ったアドリブのやり方を知り、もっと勉強してみたいと思った。」「みんなでジャズの演奏や即興演奏を体験し、とても楽しく授業を受けることが出来ました。」などの感想が寄せられました。生徒たちは楽しみながら、ジャズ音楽を肌で感じることができたようです。

第1回小中学生体験レッスンは、定員に達しましたので申し込みを締め切りました。

第2回小中学生体験レッスンは11月29日(土)に開催予定です。

7月8日(火)に音楽科の生徒を対象としたオペラ鑑賞会が行われました。このオペラ鑑賞会は、総合芸術であるオペラを鑑賞することで、様々な音楽表現や美術、舞台衣装、照明、演出、オーケストラなどを幅広く知覚し、自分自身の音楽表現を磨くことを目的にしています。

今年は昨年に続き、東京都の新国立劇場にてプッチーニ作曲「蝶々夫人」を鑑賞しました。学校で映像による事前学習も行った生徒たちは作品を深く理解でき、有意義な時間となりました。

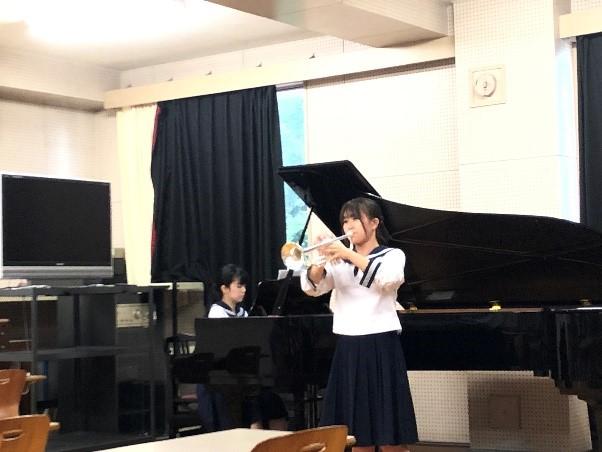

7月12日(土)13日(日)に第56回水戸市芸術祭市民音楽会が水戸芸術館で開催されました。この音楽会は市内において音楽活動をしている団体を対象に、今年度は31団体が出演しました。

本校からは音楽科2、3年生のトランペット専攻生、ピアノ専攻生が出演し、J.S.バッハ作曲の「目覚めよと呼ぶ声ありBWV645」とL.アンダーソン作曲の「トランペット吹きの休日」の2曲を演奏いたしました。

本番では、水戸芸術館の素晴らしいホールの響きを体感しながら演奏することができ、聴衆の皆様からあたたかい拍手をいただくことができました。

第1回小中学生対象進路相談会は、定員に達しましたので申し込みを締め切りました。

第2回進路相談会は10月11日(土)に、第3回進路相談会は12月26日(金)に開催予定です。

6月20日(金曜日)に行われた「校内文化発表会」において、音楽科生徒が全校生徒の前で演奏発表を行いました。

普通科や家政科の皆さんに音楽科生徒の演奏を聴いていただく貴重な機会であり、加えて体育館アリーナのステージという大きな会場での演奏であるということもあって、緊張の面持ちで出演に臨む様子が見られました。本番では、日頃の練習の成果を十分に発揮し、素晴らしい演奏を披露してくれました。

≪曲目≫

・3つの演奏会用練習曲より「ため息」 (F.リスト)

・パガニーニの主題による変奏曲 (S.ラフマニノフ)

・雪灯りの幻想 (福島 弘和)

・オペラ「フィガロの結婚」より"そよ風に乗せて(手紙の二重唱)" (W.A.モーツァルト)

・ミュージカル「ウィキッド」より"あなたを忘れない" (シュワルツ)

・目覚めよと呼ぶ声ありBWV645 (J.S.バッハ)

・トランペット吹きの休日 (L.アンダーソン)

水戸三高音楽科では、年に3回程、著名な演奏家や音楽大学の先生をお迎えし、実技専攻にかかわる公開レッスンを行っています。

本年度最初となる打楽器の公開レッスンでは、講師として竹島 悟史先生をお迎えしました。竹島 悟史先生はNHK交響楽団に所属され、打楽器奏者として水戸室内管弦楽団やサイトウ・キネンオーケストラでも演奏をされています。最初に講師演奏として2曲、スネアドラムの軽妙で鮮やかな楽曲と、4本マレットによる豊かな響きのマリンバを聴かせていただきました。特にマリンバでは低音のロールから生み出される音の波動が印象的で、客席を包み込むように美しく響きわたっていました。

専攻生のレッスンでは、スネアドラム、マルチパーカッション、マリンバの三種類をご指導いただきました。ユーモアを交えながら的確な指導で、それぞれの生徒の響きや音色が即座に変わっていきました。最後に音楽科の生徒へ向けて「音楽をすることが一番大切。その音楽を奏でるために練習があり、練習と音楽を切り離さず、常に音楽を頭に描いてほしい」と述べてくださいました。音楽を奏でるための沢山の技術とアイディア、姿勢をご指導いただき、音楽科の生徒全員が大きな刺激と感動を得ることができました。

*当日のプログラムはこちら

6月7日(土曜日)に埼玉県川越市の東邦音楽大学グランツザールで、第14回北関東甲信越音楽系高等学校演奏会が行われました。本演奏会は北関東にある音楽科高校の生徒たちが集い、互いの成果を披露し合う場であり、本校からは3年生2名(声楽、ピアノ伴奏)、2年生2名(フルート、ピアノ伴奏)の計4名が出演しました。

グランツザールは響きが柔らかく隅々まで響くホールで、生徒たちはリハーサルからじっくりと音色やバランスを吟味し、本番にも緊張感とともに喜びを持って奏でていました。他校の様々な種目による演奏を聴くことができ、同年代の演奏は大きな刺激となったようです。

6月4日(水曜日)、音楽科の生徒を対象に、現在教育実習中の実習生3名による実習生講話を行いました。

最初に3名の実習生によるハープ、ヴァイオリン、トロンボーンの演奏披露がありました。本校の卒業生でもある実習生の演奏を、在校生は熱心に聴く様子が見られました。

講話では、水戸三高音楽科での高校生活で力を入れていたことや入試について、在校生へのメッセージなどをお話いただきました。クラスはもちろん、音楽科全員で意識を高め合い、これからの進路実現に生かしていってほしいと思います。

5月2日(金曜日)、音楽科全学年の生徒を対象とした大学見学会が行われ、2つの音楽大学を見学しました。

午前中は桐朋音楽大学を見学させていただきました。ぬくもりのある木のホールで、大学院生の演奏や大学の説明を聴かせていただいた後、森山智宏先生によるソルフェージュの体験授業を受講しました。生徒たちからは「何となく認識していたことがこれまでに学んだ知識と結びついて明確になり、とても面白かった。」「楽譜を深く理解することが演奏にはとても大事だと改めて感じ、しっかり楽譜の意図を読み取っていきたい。」などの感想が寄せられました。

午後は国立音楽大学を見学させていただきました。あいにくのお天気でしたが、充実したレッスン室や楽器学資料館等を見学させていただき、1・2年生は音楽学の神部智先生による体験授業を、3年生は大学の先生による専攻楽器の個人レッスンを実施していただきました。体験授業ではバッハの平均律のフーガの構成について講義いただき、生徒たちからは、「先生が“音符から言葉を見つける”とおっしゃっていた言葉が印象に残った。」などの感想が寄せられました。個人レッスンでは「レッスンを通して自分の進路に対して今何が足りていないのかが明確になって良かった。」「演奏法や表現の仕方など新しいことをたくさん学べたため、充実した時間だった。」などの声があり、実際に足を運ぶことで得られたことが多くあったようです。今後の進路選択に生かしていってほしいと思います。

4月15日(火)、新入生歓迎会を実施しました。音楽科全員での校歌斉唱や、各学年の代表者による演奏が行われ、皆楽しみながらも、真剣なまなざしで歓迎会に臨んでいました。

また、演奏終了後には懇談会が行われ、1年生から3年生まで、楽しそうに話をする姿が見られました。これから切磋琢磨しあう音楽科の仲間たちと、絆を深めあう大切な時間を過ごすことができました。

4月8日(火)、令和7年度入学式が行われ、音楽科では20名の新入生を迎えました。皆、緊張の面持ちを浮かべながらも、集中して話を聞き、真剣に式に臨む姿が見られました。これからどんどんと新たな環境に慣れていき、存分に音楽の学習へと取り組めることを願っています。

3月17日(月)に卒業生講話を実施しました。この春の卒業生は4名、国立音楽大学(作曲)、上野学園短期大学(打楽器)、桐朋学園大学(ピアノ)、東京藝術大学(オルガン)と進路先、分野も異なっています。それぞれの受験について、受験当日の心構えから、受験に向けての準備、学習や専門実技の対策など実体験を交えて熱心に講話をしてくれました。

1・2年生からは「受験のために準備をするのはもちろんのこと、日々の積み重ねが大切であると感じた。」「時間について、試験日だけでなく普段から余裕を持って準備をしたいと思った。」「目標を叶えるために早めに大学を考え、最後まであきらめずに努力したい。」等の感想が寄せられました。

講話後は卒業生に積極的に質問する様子も見られ、卒業生の姿が下級生に大きな指針となっているようでした。縦の繋がりを大切にする水戸三高の伝統を、在校生にもしっかりと受け継いでいってほしいと思います。

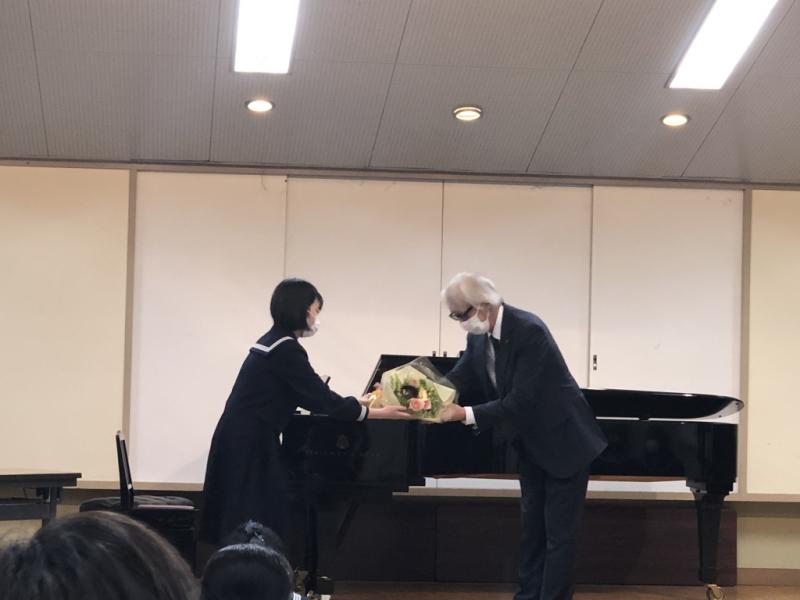

3月4日(火曜日)の卒業式後に、音楽科を卒業する4名の3年生を送る会を行いました。1・2年生から一人ひとりへ花束を贈り、「逢えてよかったね」を全員で歌いました。3年生からも後輩たちへ力強いメッセージをいただき、1・2年生も別れを惜しむ姿が見られました。音楽科で出会った先輩、後輩の縦のつながりをこれからも大切にしてほしいと思います。卒業生の益々のご活躍をお祈りしております。

3月4日(火曜日)に令和6年度卒業式が挙行されました。本校では、音楽科の1・2年生が弦合奏による式典演奏を行っています。

ほぼ全員が入学して初めて弦楽器に触れ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスの各楽器の構え方や弓の持ち方などの基礎を「器楽アンサンブル」の授業で学びます。特に1年生の初めの頃は、まだ楽器を構えることにも慣れない状態だったのですが、講師の先生方から毎時間丁寧にご指導いただき、多くの曲を演奏できるまでになりました。また、2年生は昨年よりも技術も向上し、集大成の演奏をすることができました。

保護者入場、在校生入場、卒業生入場、国歌斉唱、卒業生退場の音楽により、卒業式に花を添えることができました。

2月11日(火曜日)第15回日本バッハコンクール全国大会 高校A部門が、ベルサール虎ノ門で開催され、本校音楽科1年生の大谷日菜子さん(勝田第二中)が銅賞に入賞しました。このコンクールは、バッハ作品、バロック期のポリフォニー作品を学習し、音楽の原点を学ぶピアノコンクールです。以下、大谷さんより受賞した感想です。

バッハコンクール全国大会で銅賞をいただけたこと、とても嬉しく思っています。

バッハは苦手でしたが、自分なりにバッハと向き合うことができました。

これからも音楽と向き合って成長できるように努力していきます。

1月27日(月曜日)にトランペット公開レッスンを実施しました。今回、講師に東京藝術大学教授の栃本浩規先生をお迎えしました。栃本先生は、これまでに東京フィルハーモニー交響楽団、NHK交響楽団にてご活躍され、現在は、演奏活動はもちろんのこと、多くの大学で後進の指導にあたられています。

最初に栃本先生より、ハルトマン作曲《「見よ勇者は帰る」の主題による華麗なる幻想曲》と本校非常勤講師の飛田遥香先生とのデュオによる、アンダーソン作曲《トランペット吹きの子守歌》を演奏いただきました。先生の奏でる柔らかく美しい音色や音楽の緊張感に一同引き込まれました。

公開レッスンでは、初めに3名の受講生が基礎練習をレッスンしていただきました。ロングトーンやアンブシュア、発音など日頃の練習に生かせる内容を丁寧にご指導いただきました。また、個人レッスンでは、技術面はもちろんのこと、楽譜に忠実に演奏することの大切さもご指導いただきました。

聴講した生徒からは「自分の楽器でもフレーズの閉じ方やブレスの仕方を気を付けて演奏したいと思った」、「ロングトーンは、緊張を和らげたり、音を安定して伸ばせるようにしたりする効果があることが分かった」などの感想が寄せられました。

*当日のプログラムはこちら

今年度初めての試みとして、音楽科1年生と2年生音楽理論の授業の中で、「音楽におけるSDGsを考える」と題し、私たちが日ごろ学んでいる音楽にはどんな力や可能性があるかについて、全員で話し合ってみました。

まず、実際に話し合う前に、1年生は「すべての人に健康と福祉を」をテーマに、2年生は「質の高い教育をみんなに」をテーマに、日ごろご指導いただいている専攻(楽器)の先生にインタビューをして、音楽におけるSDGsについて考察しました。次にその結果を持ち寄り、グループでインタビューの内容を共有し、これから音楽を通じて、どのような心構えや取り組みをしていったらよいかについて話し合いました。

各グループからは、「音楽の授業が小学校からあることに意味があると思った。子供たちの心や人格を育てる上で、絶対に必要なものだと思う。」、「音楽は心身ともに健康になることなので、ずっと続けていきたいと思った。」、「少しでも多くの人の心に響くような演奏ができるよう、頑張りたい。」、「年齢性別国籍など関係なく、誰もが楽しめるような音楽づくりをしたいと思った。」、「言語が違っても音でつながることができることを改めて感じた。」などの意見が寄せられ、音楽のもつ力や可能性について思いを新たにすることができました。

12月20日(金)放課後に、音楽科の東京藝術大学志望者対象進路ガイダンスを実施しました。

ガイダンスでは、東京藝術大学受験にあたっての心構えについて、実技試験の内容とその対策について、共通テスト対策について各担当教諭から説明したのち、東京藝術大学卒業の本校音楽科非常勤講師 中川彩先生(フルート)と小髙根ふみ先生(ヴァイオリン、音楽理論)に講話をいただきました。

特に講師の先生の講話では、練習時間の確保の仕方や練習の質について、どのような力を身に付ける必要があるか丁寧にお話しいただき、生徒も大変参考になったようです。

参加した生徒からは、「今まで漠然と考えていた受験だったが、自分が目指しているところのレベルをしっかりと把握することができた。また、自分が足りないところをどんどん補っていくことが大切だと思った。」、「自分が今何をやるべきなのかを書き出していると、想像以上にたくさんのやるべきことがあり、これをすべてきっちりこなす時間の確保も大切で、練習に対する向き合い方も大切だということが分かった。」などの感想が寄せられ、一人ひとりの進路への意識も一層高まる機会となりました。それぞれの進路実現に向けて、こつこつと努力を積み重ねていってもらいたいと思います。

11月30日(土曜日)、第2回音楽科小中学生体験レッスンが行われました。

実技検査に関する全体説明の他、習熟度別のソルフェージュ体験授業、講師の先生とのマンツーマンによる専攻実技の個人レッスンを受講していただきました。

次年度も9月と11月の2回、体験レッスンの実施を予定しています。音楽科に興味・関心のある小中学生の皆さんのご参加をお待ちしております。

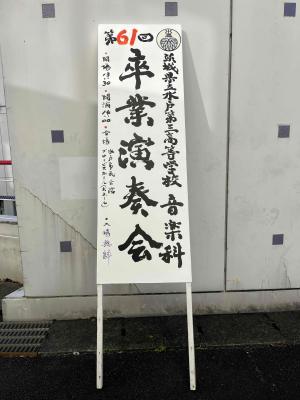

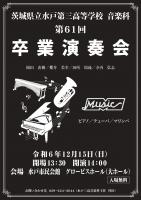

12月15日(日)、水戸市民会館グロービスホール(大ホール)において第61回音楽科卒業演奏会を開催しました。卒業演奏会は音楽科の最大の行事であり、3年間音楽を専門的に学んできた生徒たちにとって、集大成となる特別な演奏会です。今年度の3年生は4人で、演奏する楽器は、マリンバ、テューバ、ピアノです。リハーサルでは互いに客席で聞き合いながら、楽器の音色をホールに美しく響かせることに努力をしていました。本番では練習の成果を十分に発揮し、3年間の思いを込めた素晴らしい演奏を披露してくれました。

演奏終了後のセレモニーでは、3年生から「夢のようなステージで立たせていただき、また新しいスタートを切った気持ちになった」「ステージはとても楽しい時間でした。是非後輩の皆さんも音楽を楽しんで、来年のステージに立って欲しい」などの感想が寄せられました。卒業演奏会を経て、いよいよ卒業も近づいてきます。春に後輩へしっかりとバトンを渡せるよう、最後まで努力を重ねて欲しいと思います。

12月10日(火)、水戸市民会館グロービスホール(大ホール)にて、音楽科第61回卒業演奏会のリハーサルを行いました。今年度は、会場を水戸に移しての卒業演奏会となります。グロービスホールは座席数も最大2,000席あり、響きの豊かな美しいホールです。出演者は、それぞれホールの響きや、楽器のセッティング、楽曲の細部を確認し、本番を想定した通しのリハーサルも行いました。卒業生を支える、1・2年生の係生徒も、ステージのセッティング、出演者のアナウンスや、受付の配置の確認など入念に準備しました。

卒業演奏会に向けて、今回は入口を飾る看板についてご紹介したいと思います。例年、水戸三高音楽科の卒業演奏会の入口には、大変素晴らしい書の看板を設置させていただいています。こちらの看板の書を筆耕くださっているのが、本校芸術科の書道を担当していらっしゃる石川富重先生です。先生の書は躍動感に溢れ、細部に色も使っていただき、毎年華やかに入口を彩って下さっています。また、音楽科同窓会(会長 横川 和子様)の皆様からも立派なお花を贈っていただき、卒業生の舞台を支えていただいております。皆様のご支援をいただき、開催させていただいております。心より感謝申し上げます。

11月4日(月曜日)第4回国際声楽コンクール東京(主催:一般社団法人 カンタームス)本選 声楽高校1・2年生の部が、清瀬けやきホールで開催され、本校音楽科2年生の坂田來蘭々さん(茨大附属中)が第3位に入賞しました。地区大会、准本選を経てのコンクール本選で坂田さんは、モーツァルト作曲≪Si , ma d’un altro amore(そうです、でも別の恋が私の胸に燃えて)≫を演奏しました。以下、坂田さんより受賞した感想です。

私が歌った曲は、神童モーツァルトが12歳の時に、王侯貴族の結婚式のために作曲し、祝劇で歌われた曲です。私も祝福の気持ちいっぱいに歌いました。

いつも熱心に指導してくださる先生、ピアノで支えてくださる先生、これまで支えてくださった先生方がいて今の私があるので本当に有難く、感謝を伝えたいです。

今回のコンクールは今後の私の励みになりました。これからも基本を大切に日々練習に励み、頑張りたいです!!

12月15日(日)(13時30分開場、14時開演)水戸市民会館グロービスホール(大ホール)にて、音楽科第61回卒業演奏会を開催いたします。入場は無料です。ぜひ足をお運びください。

演奏会のチラシはこちらをご覧ください。

10月29日(火)にクラリネット公開レッスンを実施しました。今回講師として、東京藝術大学教授、桐朋学園大学非常勤講師の三界秀実先生をお迎えしました。三界先生は、東京都交響楽団首席奏者を務められ、オイロスアンサンブル(木管合奏)に於いては3枚、ザ・クラリネットアンサンブルに於いて5枚のCDに参加している他、室内楽での活動も活発に行っています。また、日本音楽コンクールをはじめとする数々のクラリネット部門のコンクール審査員も務めていらっしゃいます。

最初にシューマンの幻想小曲集 Op.73を三界晶子先生のピアノ伴奏で、息のぴったり合った素晴らしい演奏を披露してくださいました。その後、クラリネット専攻2年の生徒2名がレッスンを受講しました。受講生の田波華和さんは「音楽は常に動いているものという言葉をいただき、フレーズの流れを意識して息をコントロールすることが大切であることを学んだ」と感想を述べ、聴講した生徒からは「息を長く使って演奏することを声楽にも生かしていきたい」「跳躍の前の音に、エネルギーを要することを意識して吹いていきたい」「フレーズのイメージを持つことで音色や曲全体の雰囲気が変わるので、ピアノを弾くときも自分の出したい音をしっかりイメージして弾きたい」など、それぞれの楽器演奏に生かしたいという声が多く寄せられました。

*当日のプログラムはこちら

9月7日(土曜日)、水戸市教育委員会主催の次世代エキスパート育成事業が行われました。小学6年生と中学1年生合わせて8名の皆さんが水戸三高を訪れ、音楽科1、2年生とピアノアンサンブル活動を通じて交流を深めました。まずグループごとに分かれレッスン室で練習を行い、その後音楽室に集合し演奏発表を行いました。短い時間でしたが、とても楽しい充実した時間を過ごすことができました。

今回は、音楽科の中で最大の行事である卒業演奏会についてご案内いたします。本年は12月15日(日)水戸市民会館グロービスホール(大ホール)にて、13時30分開場、14時開演で実施を予定しています。

音楽科ではクラスをミュージックのMからM組と称していますが、今年度の3年生3Mは、4人と非常に少数のクラスとなっています。少数がゆえに、お互いに切磋琢磨しながら、沢山の意見を交わし、3年間研鑽を積んできました。今では互いが家族のような間柄で、それぞれの進路実現に向けて努力を重ねている最中です。卒業演奏会当日はテューバ専攻、打楽器専攻(マリンバ)、ピアノの専攻2名、計4人でバッハ、ベートーヴェンからラフマニノフを経て現代の作曲家まで様々な音楽をお聴きいただきます。会場も昨年新設の素晴らしいコンサートホールとなっておりますので、どうぞ皆様ご来場のほど、よろしくお願いいたします。

9月28日(土曜日)に小学6年生から中学3年生を対象とした体験レッスンを実施しました。今年度から小学6年生から参加可能にもなり、多くの小中学生や保護者の皆様にご参加いただきました。

全体説明の他、習熟度別のソルフェージュ体験レッスン、マンツーマンの個人レッスンを受講していただきました。

第2回小中学生体験レッスンは、11月30日(土)に予定しています。音楽科に興味・関心のある小中学生の皆さんのご参加をお待ちしております。

9月20日(金)にクラスマッチが行われ、音楽科の生徒は1年生から3年生まで合同チームで出場しました。

午前はドッジボール、バドミントン、バレーボール、卓球、オセロの各競技に、午後は綱引き、玉入れ、大繩跳び、リレーの全体競技に参加し、互いに声援を送り合う様子が見られました。

9月17日(火曜日)にピアノ公開レッスンを実施しました。今回、講師に桐朋学園大学准教授の今井彩子先生をお迎えしました。今井先生は、ソロリサイタルやサントリーホールチェンバーミュージックガーデン、霧島国際音楽祭など各演奏会にソロや室内楽奏者として活動されている他、各種ピアノコンクールで審査員も務められています。

最初に今井先生より、ドビュッシー作曲 前奏曲集より「アナカプリの丘」「亜麻色の髪の乙女」「花火」の3曲を演奏いただきました。先生の奏でる美しい音色やタッチ、息遣いに多くの生徒が魅了されました。

公開レッスンでは、技術面はもちろんのこと、「どう表現したいのか」といった受講生との対話を通じて様々なアドバイスをいただきました。オペラの登場人物などイメージを具体的に持って表現すること、調性の違いや同じフレーズがある時の表現の変化をつけることなど、生徒たちの音楽性を丁寧に引き出してくださいました。

聴講した生徒からは「こう弾きたいとイメージしながら弾くだけでも、聴いている人には伝わってくるものがあった」「音楽の変化を表現するときは、やりすぎなくらいしないと伝わらないのだと思った」などの感想が寄せられました。

*当日のプログラムはこちら

令和7年度入学者選抜音楽科実技検査課題については、昨年度の内容から一部変更しています。ご注意ください。

正式には、県教育委員会発表の「令和7年度茨城県立高等学校入学者選抜実施細則」にてご確認ください。

(取手松陽高等学校音楽科の課題とお間違えないようご注意ください。)

8月29日(木曜日)に日本音楽講座を実施しました。この行事は音楽科全学年の生徒を対象に、毎年行っています。この日は、講師として岡本千邦子先生、海寳幸子先生、濵野京子先生、冨田房枝先生の4名をお迎えし、生徒たちは、三味線又は筝の希望する楽器に分かれて受講しました。2年生の田波華和さんからは「あまり和楽器に触れる機会がないから良い体験になった。また、弾くだけでない色々な奏法があり、難しかったがとてもやりがいがあって楽しかった」、1年生の根本真緒さんからは「中学校の音楽の授業では習わない弾き方を教えてもらって面白かった。進み具合が早くてなかなか難しかったが、箏の音色や先生方の演奏を聴いてより箏が好きになった」との感想が寄せられました。最後はホールに集まり合奏をし、和楽器ならではの味わい深い音色を楽しむことができ、有意義な時間となりました。

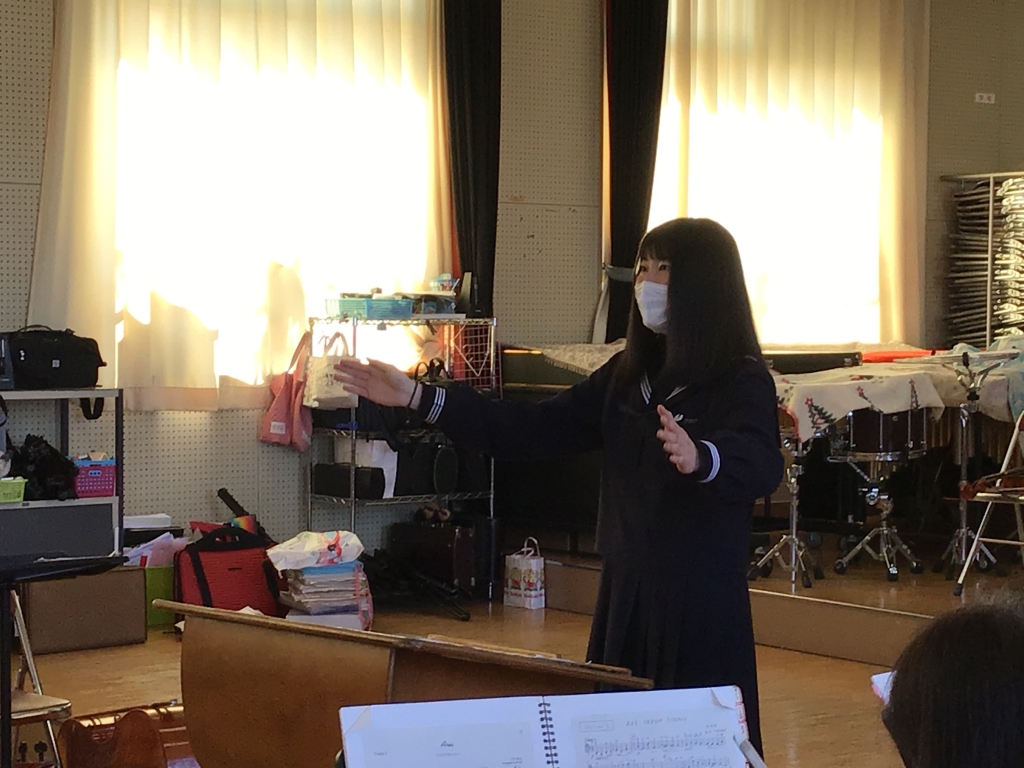

7月24日(水曜日)中学3年生を対象とした本校の学校説明会が行われ、猛暑の中、多くの中学生や保護者の皆様にご参加いただきました。

音楽科の説明の他、生徒や講師による演奏、在学生へのインタビューなども行い、音楽科の生徒たちの日頃の学校生活の様子等を知っていただきました。

また、当日は音楽科2年生が係員として案内や誘導、司会進行、学校生活説明等を行い、中学生を明るく歓迎してくれました。

7月16日(火曜日)に音楽科の生徒を対象としたオペラ鑑賞会が行われました。昨年に続き、東京都の新国立劇場にてプッチーニ作曲「トスカ」を鑑賞しました。このオペラ鑑賞会では、総合芸術であるオペラを鑑賞することで、様々な音楽表現や美術、舞台衣装、照明、演出、オーケストラなどを幅広く知覚し、自分自身の音楽表現を磨くことを目的にしています。学校で映像による事前学習も行った生徒たちは作品を深く理解でき、有意義な時間となりました。「とても感情移入させられた」「歌の表現力に圧倒されました」「舞台、音楽、オーケストラ、それぞれが一体となって大変素晴らしかった」などの感想が寄せられ、生の音楽の素晴らしさに魅了されました。

7月9日(火)の5・6時間目に国立音楽大学教授の井上恵理先生をお招きし、音楽科1・2年生が大学の模擬授業を受講しました。模擬授業では、「音楽で対話しよう〜即興音楽表現〜」、「音楽と動き」というテーマで、リズムを即興で演奏したり、身体で音楽を聴いたりする活動を行い、生徒たちは音楽表現の視野を広げることができました。

受講した生徒たちからは、「全身で音楽を聴くことの楽しさを知った」、「同じリズムはもう作れない、世界に一つだけのリズムが作れることにとてもワクワクした」、「音楽を聴くだけで身体が反応するようになってきていて、聴き方が変わった」などの感想が寄せられました。生徒たちは、最初は即興で音楽を表現することに戸惑いもありましたが、表現することの喜びをお互いに共有することができました。

6月21日(金曜日)に本校の文化祭である「あおい祭」において、2・3年生音楽科生徒が、全校生徒の前で演奏発表を行いました。

今年度は打楽器アンサンブル、クラリネット独奏、ピアノ連弾、ピアノ独奏を披露し、自分たちの日頃の練習の成果を十分に発揮することができました。

*当日のプログラムはこちら

音楽科パンフレット2025が完成しました。

こちらからご覧ください。

6月8日(土曜日)に埼玉県川越市の東邦音楽大学グランツザールで、第13回北関東甲信越音楽系高等学校演奏会が行われました。

この演奏会は埼玉県近郊にある音楽科高校の生徒たちが集い、互いの成果を披露し合う場であり、本校からは3年生1名、2年生2名の計3名が出演しました。

とても響きのよい素晴らしいホールでの演奏の機会に、出演した生徒は大変緊張したようですが、同時に非常に楽しんで演奏できていたようです。また、普段他校の音楽科に通う生徒との交流がない本校生徒にとって、お互いの演奏を聴き合うことは大きな刺激となっていたようで、今回の経験を是非今後に大いに活かして欲しいと思います。

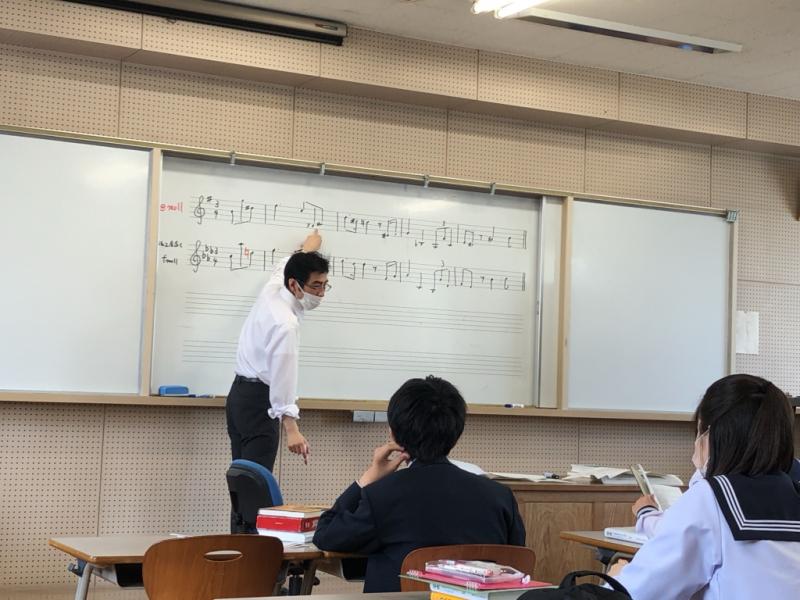

今回は、3年次に行われている演奏研究の様子をご紹介します。この授業では、音楽作品についての解釈及び演奏についての考えを深める学習を行っています。2年次では週1時間、基礎形式や演奏様式を中心に学習し、3年次では週2時間、1時間ずつ、座学と演習に分けた形で進めています。この日はベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番やフラッケンポールのチューバ協奏曲を題材に、ソロとオーケストラの関連性や、モチーフの扱い方、和声の感じ方など、実演を通して理解を深めました。

6月10日(月)、音楽科の生徒を対象に、令和3年度本校音楽科卒業の大津奈乃葉さんによる実習生講話を行いました。最初に専攻楽器マリンバの演奏を3曲披露してくれました。生徒達からは、「このような機会に近くで聴くことが出来てとても印象に残った」「バチを4本持って豊かな表現の演奏に感動した」との感想が寄せられました。続いての講話では、高校時代の生活について、大学受験について、現在の大学生活について話をしてくれました。在学中は部活動と両立をして努力した先輩の後を追って、高校3年間の時間を有意義に使い、大きく成長していって欲しいと思います。

5月14日(火曜日)に音楽科全学年の生徒を対象とした大学見学会が行われました。昨年度までオペラ鑑賞会と同日に行っていましたが、本年度からは単独での行事に変更し、午前・午後で2つの大学を見学しました。午前中は武蔵野音楽大学の見学をさせていただきました。近代的な建築とともに最新の設備が整った音楽大学で、幅広い専攻が設定されており、本校卒業生も多く進学をしています。見学した生徒たちからは「実際の試験で演奏するホールや、パイプオルガン、練習室などを拝見させていただき、今後の進路を考える上で大変参考になった」などの感想が寄せられました。午後は上野に移動して東京藝術大学を見学させていただきました。現在、在学されているお二方の体験談を交え、入学のきっかけ、入試に関することや、専攻について、実際の大学生活の様子などを具体的に学ぶことができました。練習室や、メインのホールとなる奏楽堂なども見学し、生徒の中からは「是非、この東京藝術大学に進学したい」という声も出るなど、それぞれが進路について改めて深く考える一日となりました。

4月16日(火曜日)に音楽科新入生歓迎会を実施し、代表生徒による歓迎演奏、新入生と在校生全員による自己紹介、懇談会などを行いました。1年生は高校生活が始まったばかりで緊張している様子でしたが、2・3年生と楽しく話ができ、音楽を学ぶ者同士、絆を深めることができたようです。音楽科は縦の繋がりが強く、先輩後輩の仲が良いです。これからの音楽科での生活もお互いに切磋琢磨し合いながら、目標の実現に向けて頑張ってほしいと思います。

4月9日(火曜日)、令和6年度入学式が行われ、音楽科では14名の新入生を迎えました。これから始まる新たな高校生活に少々不安を抱えながらも、大きな希望をいだいたクラスの仲間と、担任の先生との初めての出会いとなりました。新入生の皆さんには一日も早く三高での生活に慣れ、思う存分音楽の学習に励んでほしいです。

3月19日(火)、卒業生講話を実施しました。

4人の卒業生が来校して、受験の心構えとして大切だと思うこと、勉強法や専門実技の練習法、面接対策などについて話をしてくれました。先輩の話を聞いて「時間を無駄にしないで、隙間時間を使ってアプリや自分のまとめノートを作ろうと思った。」「広い視野でいろいろな大学を調べたり、オープンキャンパスにも参加したり行動しようと思った。」「どの大学に行くにしても勉強や課題の提出はとても大切だと思った」などの感想が寄せられました。

講話の後はグループに分かれて積極的に質問する様子も見られ、1、2年生とって進路実現のために今やるべきことを考える良い機会となりました。

2月1日(木曜日)茨城県近代美術館で開催された第13回現代茨城作家美術展でのイベントとして、高校生による「ギャラリーコンサート」が行われ、音楽科の生徒3名が出演しました。当日は多くの方が聴きにいらしてくださり緊張したようですが、出演した生徒たちにとっては、とても響きがよいホールで演奏ができ、大変充実した時間となっていたようでした。

1月29日(月曜日)に音楽科公開講座を実施しました。今回初めて実施となる公開講座では、講師として武蔵野音楽大学講師の大場ゆかり先生をお迎えし、「メンタルトレーニング入門導入編~パフォーマンス向上やエンパワーメントについて~」という内容でお話いただきました。大場先生は、スポーツ選手・音楽家等を対象とした心理的スキルトレーニングやキャリア教育の実践・研究をされ、大学でもメンタルトレーニングの授業をご担当されています。

講座の中では、「こころのトレーニングとはどのようなものなのか」、「緊張の正体」、「緊張とのつきあい方」、「実践のヒント」などを丁寧にお話いただき、実践も交えながらトレーニングの仕方や考え方を学ぶことができました。

生徒たちからは、「これまで緊張は悪いものだと思っていたけれど、力を出し切ろうとしている状態と知り、うまく付き合っていこうと思った」、「自分の練習したことを記録して“見える化“しようと思った」、「”緊張しない人は生きていません”と先生がお話されていて、緊張をなくすということではなく、その緊張とどのように付き合っていくのか心の鍛え方を学ぶことができた」などの感想が寄せられました。

日頃試験やコンクール、発表会などで、緊張してしまい自分のパフォーマンスを最大限発揮できないという悩みを抱えた生徒も多いですが、練習を自信につなげるための様々な手立てを学ぶことができました。

音楽科では週に2時間、器楽アンサンブル(弦合奏)または声楽アンサンブル(合唱)の授業があります。現在、弦合奏を1・2年次に経験し、3年次に合唱を学ぶカリキュラムとなっています。多くの生徒は初めて手にする弦楽器ですが、2年間をかけてスケールや独奏曲、アンサンブルを学習します。こうした経験が専門の実技における音楽表現の向上にも繋がっています。

今年度は数年ぶりに卒業式の入退場、式典の演奏を弦合奏で行います。J.Sバッハの楽曲や、「ワイルドローズ」「アメージンググレース」など3月の卒業式に向け、各楽器のレッスンと全体合奏を重ねています。各レッスン室では、生徒一人ひとりが心を合わせたアンサンブルを目指し、努力を重ねる様子が見られました。

9月4日(月曜日)第45回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール(主催:一般社団法人 東京国際芸術協会)ピアノ部門高校1年生の部全国大会が、J:COM 浦安音楽ホール・コンサートホールで開催され、本校音楽科1年生の國谷優心さん(大島中)が奨励賞を受賞しました。國谷さんは12月26日(火曜日)にサントリーホール ブルーローズで行われた入賞者披露演奏会にも出演し、ハイドン作曲≪ピアノソナタ第47番ロ短調 Hob.XⅥ:32 第1楽章≫とプロコフィエフ作曲≪モンターギュ家とキャピュレット家≫を日頃の練習の成果を十分に発揮し、演奏しました。以下、國谷さんより受賞した感想です。

初めて出場した全日本ジュニアクラシック音楽コンクールで入選できて嬉しいです。サントリーホールでの入賞者披露演奏会は、たくさんの人が応援に来てくれて、良い経験ができました。次のステップに向かってこれからも頑張ります。

11月25日(土)に第2回中学生体験レッスンを実施しました。専攻実技の個人レッスンや聴音記譜・コールユーブンゲンの習熟度別の授業を体験していただきました。特に受験を控えている中学3年生の生徒さんは、それぞれが目標に向かって努力している様子が伝わってきました。

中学1年生から中学3年生までの多くの生徒さんと保護者の方のご参加ありがとうございました。

12月2日(土)、ひたちなか市文化会館小ホールにおいて第60回音楽科卒業演奏会を開催しました。

卒業演奏会は音楽科の大切な行事であり、3年間音楽を専門的に学んできた生徒たちにとって、集大成となる特別な演奏会です。今年度の3年生は全員の専攻がピアノということもあり、ソロと連弾によるプログラムが中心となりました。本番では練習の成果を十分に発揮し、充実した日々を過ごしてきたことが伝わる素晴らしい演奏を披露してくれました。また、60回記念として、本校音楽科非常勤講師の川上茉梨絵先生、照沼夢輝先生、小菅綾先生に賛助出演を頂き、素晴らしい演奏で会に花を添えてくださいました。

演奏終了後のセレモニーでは、3年生から「始まるまでは不安なこともあったけれど、一生忘れられない一日になった」「卒演は夢を見ていた舞台で、多くの人に支えられ演奏を終えられて嬉しい」などの感想が寄せられました。感謝の気持ちに溢れ、巣立ちゆく春を感じる幸せな一日となりました。

11月28日(火)、ひたちなか市文化会館小ホールにて、12月2日(土)に開催予定の音楽科第60回卒業演奏会のリハーサルを行いました。出演者は、ホールの響きやピアノのタッチ等を確認し、本番に向けての意識を高めていたようでした。1・2年生の係生徒も、アナウンスや、受付の配置の確認など入念に準備していました。本番まであと4日、最後にもう一度音楽科生徒全員で演奏会の成功を誓い合い、リハーサルは終了しました。

12月2日(土)(13時30分開演)ひたちなか市文化会館小ホールにて、音楽科第60回卒業演奏会を開催いたします。入場は無料ですので、ぜひ足をお運びください。

演奏会のチラシはこちらをご覧ください。

10月24日(火曜日)にテューバ公開レッスンを実施しました。今回は、講師としてNHK交響楽団テューバ奏者の池田幸広先生をお迎えしました。池田先生は、演奏活動はもちろんのこと、東京藝術大学、国立音楽大学、沖縄県立芸術大学でも非常勤講師として後進のご指導に当たられています。

最初に池田先生より、アーバン作曲≪ヴェニスの謝肉祭≫が変奏曲の解説を交えながら演奏されました。演奏を聴いた生徒たちは、「先生のテューバはやわらかく芯のある音でとてもきれいだった。テューバはこういう音も出せると改めて分かった。」「息の通りや指の動き、強弱や息継ぎの仕方がとても洗練されていた。」と先生の素晴らしい演奏に魅了されました。

公開レッスンでは、2年生テューバ専攻の岡田直樹さん(高萩中)が、ハートレー作曲≪無伴奏テューバのための組曲≫を演奏し、息の使い方やソルフェージュを演奏に生かすこと、ブレスによるフレーズの聴こえ方など、様々な練習方法や表現方法をご指導いただきました。受講した岡田さんからは「息の使い方や楽器を自然に鳴らすためのタンギングなど、様々な観点からご指導いただき、音楽は総合的なものであることを改めて実感しました。」と感想が寄せられました。

最後に池田先生から音楽科の生徒たちへ「音楽は厳しい世界だが、頑張れば必ず夢は叶う。自分を信じて強い信念をもち、努力をしてほしい。」という力強いメッセージを頂きました。

*当日のプログラムはこちら

今回音楽科生徒の授業風景についてご紹介するのは、1年生の専Ⅰ実技レッスンです。専Ⅰとは、生徒それぞれが高校入学時に3年間専門として究めていこうと決めた専攻楽器のことで、ピアノ、声楽、管楽器(フルート、クラリネット、トランペット、ホルン)、弦楽器(チェロ)、打楽器と非常に多岐にわたっています。レッスンは毎週2時間、緊張感漂う中で、担当する講師の先生よりマンツーマンのご指導をいただいています。生徒たちは、毎回のレッスンに向け毎日練習に励み、演奏技術の向上に努めています。

9月30日(土曜日)第45回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール(主催:一般社団法人 東京国際芸術協会)ピアノ部門高校2年生の部全国大会が、小松川さくらホールで開催され、本校音楽科2年生の田所周琉さんが第1位に入賞しました。全国大会の演奏曲目はF.ショパン≪ポロネーズ第5番 嬰ヘ短調Op.44≫で勇壮かつ、規模の大きい楽曲を見事に演奏し、日頃の練習の成果を十分に発揮することができました。田所さんは、10月29日(日曜日)水戸芸術館にて行われる「茨城の名手・名歌手たち 第31回」にも出演が決定しています。

9月22日(金)に水戸三高の学校行事の1つであるクラスマッチが行われ、音楽科の生徒は1年生から3年生まで合同チームで出場しました。

生徒たちは、バドミントン、卓球、オセロ、大繩跳び、玉入れ、リレーなどの種目に参加し、音楽科の絆を深めることができました。

9月26日(火曜日)に行われたピアノ公開レッスンでは、講師として武蔵野音楽大学教授の重松 聡先生をお迎えしました。重松先生は、ソロ・リサイタルに加え、武蔵野音楽大学ウィンドアンサンブル、アメリカ合衆国アイオワ州ルーサー大学コンサートバンド、東京交響楽団等と共演の他、全国各地にてコンクールの審査や公開講座でもご活躍されています。

公開レッスンでは、「音をどこに向かわせるのかを意識すると音楽の流れをつかみやすいこと」や「自分の気持ちを音楽を通して伝えることが大切」ということを教えて頂き、「相手に気持ちを伝えられるような演奏がしたい」と受講した品川七海さん(1年)から感想が寄せられました。最後に重松先生より、シューマン作曲「子供の情景」作品15より、第1~7曲を演奏していただきました。ピアノ専攻の生徒はもちろんのこと、他の専攻生にとっても大変有意義な時間となりました。

*当日のプログラムはこちら

9月23日(土)に第1回中学生体験レッスンを実施しました。専攻実技の個人レッスンや音楽理論・聴音記譜の習熟度別の授業を体験していただきました。中学1年生から中学3年生までの多くの生徒さんと保護者の方のご参加ありがとうございました。

第2回の体験レッスンは11月25日(土)に実施予定です。音楽科に興味・関心のある中学生の皆さんは、ぜひご参加ください。

8月31日(木曜日)に日本音楽講座を実施しました。この行事は音楽科全学年の生徒を対象に毎年、実施しています。この日は、講師として岡本千邦子先生、海寳幸子先生、冨田房枝先生、濵野京子先生の4名をお迎えし、生徒たちは三味線と筝の二つの講座に分かれ、一日受講しました。

講座では、三味線と筝の楽器の扱い方や構え方、調弦の仕方やそれぞれの奏法について丁寧にご指導いただきました。2、3年生は昨年度までの経験を踏まえて、1年生も大変意欲を持って取り組んだことで、先生方からも「皆さん大変勘がよく、習得が早いですね。」とお言葉を頂きました。講座の最後には三味線と筝で「しゃぼん玉」を合奏し、和楽器の味わい深い音色がホールに響き渡りました。講師の先生方の演奏も拝聴させていただき、講座を通して西洋音楽とはまた違った音楽文化や響きを学ぶことができました。

7月28日(金曜日)に中学3年生を対象とした本校の学校説明会を実施しました。

1、2年生の音楽科生徒2名による歓迎演奏の後、スライドや動画による学校概要説明と音楽科の説明を行いました。

多くの中学生や保護者の皆様のご参加、ありがとうございました。音楽科に興味・関心のある方はぜひ進路相談会や体験レッスンにお申し込みください。

7月11日(火曜日)に音楽科全学年の生徒を対象とした大学見学会とオペラ鑑賞会が行われました。午前中は国立音楽大学の見学をさせていただきました。自然の豊かさと近代的な建築が特徴の音楽大学で幅広い専攻が設定されており、本校卒業生も多く進学をしています。見学した生徒たちからは「実際の試験で演奏するホールや、パイプオルガン、練習室などを拝見させていただき、今後の進路を考える上で大変参考になった」などの感想が出ていました。大学見学の後、新国立劇場に移動し、プッチーニ作曲「ラ・ボエーム」を鑑賞しました。学校で映像による事前学習も行った生徒たちは音楽の特徴と作品の内容を理解でき、有意義な時間となったようです。「オーケストラの演奏と舞台の一体感がすばらしかった」「マイクを使わない歌声が、オーケストラの中でも明瞭に聴こえ、魅了された」「来年は是非プッチーニのトスカを観てみたい」などの感想が寄せられ、生の音楽の素晴らしさに魅了されました。

7月21日(金)の5・6時間目に国立音楽大学准教授の伊藤仁美先生をお招きし、音楽科1・2年生が大学の模擬授業を受講しました。模擬授業では、「幼児と音楽―リズム遊びを通して考える―」というテーマで、リズムを叩いたり、歌ったりする活動を取り入れながら幼児の音楽発達について講義をしていただきました。

受講した生徒たちからは、「音楽を通して人とつながり、楽しむことができた」「音楽の楽しさを多くの人に知ってほしい、見つけてほしい、気付いてほしい気持ちになった」「休符ってこんなに大切なんだと感じた」「音楽を学ぶ順番に、発達が関係していることが分かった」などの感想が寄せられました。生徒たちは小さい頃から親しんできたリズムや歌を通して、音楽を楽しむ気持ちを改めて感じることができたようです。

音楽科パンフレット2024が完成しました。

こちらからご覧ください。

6月23日(金曜日)に本校の文化祭である「あおい祭(特別回)」において、2・3年生音楽科生徒8名が、全校生徒の前で演奏発表を行いました。

普段、普通科や家政科の皆さんに音楽科生徒の演奏を聴いていただく機会がほとんどなく、しかも体育館アリーナのステージという大きな会場での演奏に、出演生徒も大変緊張していたようですが、自分たちの日頃の練習の成果を十分に発揮してくれました。

6月19日(月)、音楽科の生徒を対象に本校卒業生3名による実習生講話を行いました。最初にピアノ専攻の実習生2人が、次にトランペット専攻の実習生が演奏を披露しました。その後、受験に向けて取り組んだことや大学生活について話をしてくれました。「普通科目の勉強をおろそかにしないこと」、「大学はいろいろな人がいて、刺激を受けながら自分が成長できる場であること」、「緊張を少しでも減らすために、試験に向けて納得するまで弾きこんだこと」など、後輩に向けてたくさんのアドバイスをもらいました。生徒たちには、夢を叶えるために努力した先輩たちの後を追って、高校3年間で多くの経験を重ね、大きく成長していって欲しいと思います。

この度、10月29日(日)水戸芸術館において開催される「茨城の名手・名歌手たち 第31回」に音楽科2年田所 周琉さんが難関のオーディションに見事合格し、出演が決定いたしました。

「茨城の名手・名歌手たち」は、茨城県に関わりのある音楽家を広く紹介しようと、水戸芸術館において1990年の開館以来、毎年行われている演奏会です。出演者はすべてオーディションの合格者で、のべ360組を超える「名手・名歌手たち」がこの演奏会から巣立っています。

現在、本校の非常勤講師でご指導して頂いている多くの先生方も、これまでにご出演されており伝統ある演奏会となります。今回の出場者中、田所さんは最年少で出演させていただくことになりました。

下記に演奏会のリンクを添付いたします。みなさまのご来場をお待ちしております。

→茨城の名手・名歌手たち 第31回

6月10日(土)にティアラこうとう(東京都江東区)で開催された、「第5回Kクラリネットコンクール」において音楽科1年の田波華和さん(東海中出身)が高校生部門で第1位を受賞しました。以下、田波さんより受賞した感想です。

この度、Kクラリネットコンクールに出場し、高校生部門1位という賞をいただき、大変嬉しく思います。

今回演奏した「ファリャへのオマージュ」は自身では初めて挑戦する伴奏なしの独奏だったので、細かいテクニックだけではなく、クラリネットだけで曲の流れや雰囲気を作ることが難しく、様々な奏者の演奏を聴いたり、曲の意味を考えたりしながら練習しました。

本番では緊張から本領発揮が出来ず、流れが速くなってしまったり、弱音の表現が上手く出来なかったりしたので、今後もたくさんのコンクールに挑んで会場に合わせて曲をコントロールできる奏者になれるように、いろいろな曲目に挑戦して学んでいきたいと思います。

最後に毎日朝早くから夜遅くまで練習室を開放してくださったり、レッスン外でも忙しい合間を縫って音源をチェックしてアドバイスをくださったりする先生方のおかげで自身がとても成長できていると感じます。いつも頑張れる環境を作ってくださる方たちの支えに感謝しながら、これからも努力して頑張ります。

6月10日(土曜日)に埼玉県川越市の東邦音楽大学グランツザールで、第12回北関東甲信越音楽系高等学校演奏会が行われました。

この演奏会は埼玉県近郊にある音楽科高校の生徒たちが集い、互いの成果を披露し合う場であり、本校からは3年生1名、2年生1名(いずれもピアノ専攻)の計2名が出演しました。

とても響きが豊かなホールでの演奏の機会に、両名とも緊張感を持ちつつ、非常に楽しんで演奏できていたようです。また普段他校の音楽科に通う生徒との交流がない本校生徒にとって、お互いの演奏を聴き合うことは大きな刺激となっていたようで、今回の経験を是非今後に大いに活かして欲しいと思います。

今年度もホームページにて定期的に音楽科生徒の授業風景についてご紹介していきます。第1回目は1年生のソルフェージュ(聴音)です。ソルフェージュとはフランス語で「西洋音楽の学習における基礎訓練」という意味で、この聴音の授業では、ピアノで演奏されたメロディーや和音を楽譜に書き取ったり、リズム課題に取り組んだりするなどして、読譜力、音程感、リズム感を高めていき、自身の専攻楽器の演奏に役立てていくことを目的としています。この授業は習熟度別の少人数制で展開されており、これまであまりこの分野に係る学習に取り組んでこなかった生徒にとっても、安心して授業に臨むことができます。

この日の授業では、4分の4拍子の旋律課題に出てくる特徴的なリズムについて学習しました。

【受講している1年生音楽科生徒の声】

・「リズム感や音感を鍛えることが出来、とても楽しい。ソルフェージュで学んだことを自分の演奏につなげていきたい。」(フルート専攻)

・「中学まではあまり触れてこなかった聴音、新たなことを学んで、新たな能力が身に付いていくことがとても嬉しい。難しいけれど、少しずつ出来るようになってきて、授業も楽しい。」(ホルン専攻)

4月20日(木)第1音楽室にピアノが新しく搬入されました。

『EASTAIN』という国産のピアノで、このたび水戸赤十字病院様で大切に使われていたものを、本校音楽科の生徒にぜひ活用していただきたいとのお話があり、今回の機会となりました。味わい深くとても心地よい音色が特徴です。試奏したピアノ専攻2年の生徒からは「タッチがとても弾きやすいピアノです」との感想がありました。これから長く大切に使わせて頂きます。

4月18日(火)に音楽科新入生歓迎会を行いました。この日のために2・3年生が中心に企画、運営にあたり、新入生16名を温かく迎えてくれました。

歓迎会では、各学年の代表による演奏の他、懇談会も実施され、音楽科の先輩・後輩の縦のつながりを深めることができました。

新入生からは、「人の心に響く音楽が奏でられるようになりたい」「基礎をしっかり学んで難しい曲を弾けるようになりたい」「今の自分に満足せず、高いところを目指したい」など力強い抱負を聞くことができました。

3月14日(火曜日)の6時間目、卒業生講話を行いました。今回は6名の卒業生が来校し、志望校決定の理由や受験に向けて取り組んだことなどについてお話してくれました。卒業生からは、「緊張をほぐすために笑顔をつくることを心掛けた」「苦しかった時は周りを見ると、受験は団体戦ということを実感した」「勉強をないがしろにしないことが大切」「妥協せずに本当に行きたい大学を見つけてほしい」など、3年間の中で苦労したことや努力してきたことを語ってくれました。終了後も卒業生に積極的に質問する生徒もおり、1・2年生にとって受験や今やるべきことについて考える良い機会となりました。

2月28日(火曜日)に、音楽科を卒業する10名の3年生を送る会を実施しました。この企画や準備は音楽科2年生が中心となって進め、サプライズで作成した動画の上映と一人ひとりへ花束を贈りました。音楽棟玄関には、3年生から音楽科へのお花が飾られています。音楽科3年生の益々のご活躍を心よりお祈りいたします。

水戸三高音楽科では、1・2年生で弦合奏、3年生で合唱の授業を行っています。

2月21日(火曜日)の授業では、1年間のまとめとして、発表会を行いました。1年生は「マーチ」、「メヌエット」、2年生は「Ave verum corpus」、最後に全員で『四季』より「春」を演奏し、弦楽器の音色やアンサンブルを楽しみながら演奏することができました。

水戸三高音楽科では、1・2年生で弦合奏、3年生で合唱の授業を行っています。

1月31日(火)に音楽科3年生の最後の重唱・合唱の授業を行いました。

最後は「春に」(作詩:谷川俊太郎、作曲:木下牧子)と「逢えてよかったね」(作詞・作曲:小原孝)をクラス全員でハーモニーを味わいながら歌うことができました。

第59回音楽科卒業演奏会ダイジェスト版を公開しています。

こちらをご覧ください。

12月18日(日)に、ひたちなか市文化会館小ホールにて、第59回音楽科卒業演奏会を開催しました。

これまで音楽を専門的に学んできた生徒たちにとって、集大成となる特別な演奏会です。3年生はこの日に向け、努力を重ねてきました。

今年度は例年と会場も変わり、3年ぶりの一般公開となりましたが、音楽科生徒の家族や友人の方々、在校生、教職員、中学生の皆様など、約260名のお客様にご来場いただきました。また、昨年度の卒業生も手伝いに駆け付けてくれたため、スムーズな運営を行うことができました。

当日は多くのお客様を前に緊張もある中、3年間励ましあってきたクラスメイトの互いの成長を感じることもでき、全員で演奏会を創りあげた達成感や、自分の演奏を聴いてもらえる喜びを実感することができたようです。出演した生徒たちからは、「この演奏会を機に、より音楽を楽しいと思えた。」「頑張れといって送り出してくれたクラスのみんなや、今までお世話になった方に聴いてもらえることに、感謝の気持ちがあふれた。」「これからもたくさんの人に支えられていることを忘れずに頑張っていきたい。」などの感想が寄せられました。ご来場くださった皆様、ありがとうございました。

12月6日(火曜日)にひたちなか市文化会館小ホールにて、卒業演奏会のリハーサルを行いました。

出演者は普段とは違うホールの響きを感じながらリハーサルをし、本番に向けて意識が高まっていったようでした。1・2年の係生徒も演奏会当日と同様にアナウンスや受付の配置など確認をし、本番へのイメージをつかむことができたようです。

第59回卒業演奏会は12月18日(日曜日)14時よりひたちなか市文化会館小ホールで開催します。多くの皆様のご来場を心よりお待ちしております。チラシはこちらをご覧ください。

9月27日(火曜日)に声楽公開レッスンを実施しました。今回は、講師としてソプラノ歌手の菅英三子先生(東京藝術大学教授)をお迎えしました。菅先生は国内外でのオペラ公演やボストンシンフォニーオーケストラやサイトウ・キネン・オーケストラ等、数多くのオーケストラの演奏会にソリストとして出演し、第一線でご活躍されています。

最初に菅先生より、ヘンデル作曲 歌劇「リナルド」より「私を泣かせてください」とヴェルディ作曲 歌劇「リゴレット」より「慕わしい人の名は」が演奏されました。演奏を聴いた生徒たちは、「高音がとても澄んでいて透明感がある演奏だった。」「先生の歌は楽器のようだった。細かい表現や声ののび、声量に圧倒され、このホールはこんなに響くのかと思った。」と先生の素晴らしい歌声に魅了されました。

公開レッスンでは、3年生声楽専攻の大崎まなかさん(関城中)と鯉渕一花さん(常北中)が、調性やリズムによる音楽の色の変化をつけること、どういう音楽にしたいか感じられるブレスをすること、言葉と音楽のニュアンスについてなど、多岐にわたりご指導いただきました。「歌う際にはフレーズや言葉のつながりを意識したり和音の変化を大事にしたりすることが大切だと分かった。」「母音で練習するのがとても大事だと思った。音を出す前にその次のフレーズをどう歌いたいか、どういう音楽にしたいかも考えて歌えるようにしたい。」との感想が生徒たちから寄せられました。

*当日の公開レッスンのプログラムはこちら

9月17日(土曜日)に第1回中学生体験レッスンを実施しました。専攻実技の個人レッスンや聴音記譜・コールユーブンゲンの習熟度別の授業を体験していただきました。中学1年生から中学3年生までの多くの生徒さんと保護者の方のご参加ありがとうございました。

第2回の体験レッスンは11月5日(土曜日)に実施予定です。音楽科に興味・関心のある中学生の皆さんは、ぜひご参加ください。

8月28日(日)、和光大学ポプリホール鶴川(東京都町田市)でおこなわれた第46回全国町田ピアノコンクール本選において、1年音楽科の田所周琉さん(石川中)が、第1位、ならびに町田市議会議長賞を受賞しました。本選では、プロコフィエフのピアノ・ソナタ第2番第1楽章を演奏しました。技巧的かつ軽快で動的なリズム、そして独創的な和声による難曲を詩情豊かに奏で、高い評価をいただくことができました。この後、9月24日(土)に同会場で行われる受賞者コンサート、来年度の記念コンサートへの出演が決定しております。

8月31日(水曜日)に日本音楽講座を実施しました。この行事は音楽科全学年の生徒を対象に毎年実施しています。昨年度はコロナ禍で実施ができず、2年ぶりの開催となりました。この日は、講師として岡本千邦子先生、佐藤百合絵先生、橋本久美子先生、濱野京子先生の4名をお迎えし、生徒たちは三味線と筝の講座を半日受講しました。

講座では、三味線と筝の楽器の扱い方や構え方、調弦の仕方を丁寧にご指導いただきました。三味線の講座の最後には先生方と「荒城の月」を一緒に合奏をし、和楽器ならではの味わい深い音色を楽しむことができました。

7月29日(金曜日)に中学3年生を対象とした本校の学校説明会が行われ、音楽科の生徒たちは学科の紹介と演奏を披露しました。

多くの中学生や保護者の皆様のご参加、ありがとうございました。音楽科に興味・関心のある方はぜひ進路相談会や体験レッスンにお申し込みください。

7月23日(土)24日(日)に水戸芸術館で第53回水戸市芸術祭市民音楽会が開催されました。この音楽会は市内において音楽活動をしている団体を対象に、今年度は27団体が出演しました。昨年に続き感染症防止のため、無観客で行われました。

本校からは音楽科3年石崎羽夏さん(十王中)が出演し、コバーチ作曲「ウェーバーへのオマージュ」を演奏しました。この曲は、ハンガリーのクラリネット奏者であるコバーチがウェーバーへの尊敬の念を込めた作った無伴奏の作品です。

本番では、水戸芸術館の素晴らしいホールの響きを体感しながら演奏することができました。当日の演奏は後日水戸市のYoutubeで配信される予定ですので、どうぞご覧ください。

7月12日(火曜日)に音楽科全学年の生徒を対象とした大学見学会とオペラ鑑賞会が行われ、バスで東京方面に行きました。

午前中は東京音楽大学の中目黒・代官山キャンパス(目黒区)へ行き、大学のカリキュラムについての説明を聞きました。また、本校卒業生の髙橋美海さん(ピアノ演奏家コース4年生)による演奏とお話がありました。施設見学では練習室やレッスン室、録音・録画スタジオなどの見学をさせていただきました。特に普段は見ることができない録音・録画スタジオでは、プロの方が一番良い演奏が撮れるように残響や位置、音量などを考えて何テイクも協力して撮ってくださるのは生徒にとって魅力的だったようです。今年3月に卒業した榎田有玖さん(ピアノ演奏家コース1年生)も本校の生徒たちのために駆けつけ、一緒に案内してくれました。生徒たちからは、「自分たちの進路を決めるためにとても良い経験となった。」「実際に大学に行ったことで、これからの音楽に対する意欲が増した。」などの感想が寄せられました。

午後は新国立劇場(渋谷区)へ行き、プッチーニ作曲「蝶々夫人」を鑑賞しました。学校で事前学習も行ってきたので、生徒たちはしっかりと内容を理解でき、楽しめたようです。「舞台とオーケストラピットがどちらも見えるところで、オーケストラの演奏の様子がよく見えて面白かった。」「座ったり歩いたりしながら着物を着て歌っていて、響きのある声を出せてすごいと思った。」「これからも自分でオペラを観に行きたいと思った。」などの感想が寄せられ、充実した1日となりました。

6月14日(火曜日)にクラリネット公開レッスンを実施しました。今回は、講師としてクラリネット奏者の山本正治先生(武蔵野音楽大学特任教授)をお迎えしました。山本先生は日本のクラリネット界の第一人者で、数多くの優秀な奏者を育成され、現在も水戸室内管弦楽団、サイトウ・キネン・オーケストラなどで演奏をされています。

最初に山本先生とピアニストの岡崎悦子先生(元武蔵野音楽大学教授、現同大学講師)より、レーガー作曲 ソナタ Op.107 第1楽章を演奏されました。

公開レッスンでは、3年生クラリネット専攻の石崎羽夏さん(十王中)と田中雪美さん(多賀中)が、具体例を挙げながら曲への表情のつけ方や練習方法など多岐にわたりご指導いただきました。

受講した生徒からは、「本番前になると特に、ミスをしないように技術的なことばかり考えて練習してしまうので、いつでも音楽のエネルギーで演奏するという先生の言葉が印象に残った。」「クラリネットを吹く以外にも弦楽器の曲を聴いたり、練習している曲を歌ったりして別の方向からアプローチしていきたいと思った。”音楽を楽しいと思うことが大切”と先生が仰っていて、技術だけの練習になりがちだが、音楽をいろんな方面から捉えていきたい」との感想が寄せられました。

*当日の公開レッスンのプログラムはこちら

☆北関東甲信越音楽系高等学校演奏会に参加しました(6月21日)

6月11日(土曜日)に埼玉県川越市の東邦音楽大学グランツザールで、第11回北関東甲信越音楽系高等学校演奏会が行われました。

この演奏会は埼玉県を始めとする音楽高校の生徒たちによる演奏発表の場であり、本校は今年度この演奏会に初めて参加し、音楽科3年生の代表生徒3名が演奏しました。

参加した生徒からは、「とても響くホールだったので、歌い心地がよく、いい緊張感の中、楽しんで演奏することができた。他校の演奏から学ぶこともたくさんあったので、この経験を無駄にせず、次の演奏に向けて努力を怠らないようにしたい。」「同じ音楽科で同年代の人たちの演奏を聴く機会はあまりなかったからとても刺激になった。これからある受験や卒業演奏会などに向けて、今回の経験を活かして努力したいと改めて思えた。」「他の音楽科の生徒の演奏を聴くことは今までなかったので、交流できて嬉しかった。」といった感想を聞くことができました。

☆実習生講話を行いました(6月20日)

6月10日(金曜日)の放課後、音楽科生徒を対象に、教育実習で来校していた本校音楽科卒業生3名による実習生講話を行いました。最初にそれぞれの実習生によるトランペット、サクソフォン、ピアノの演奏発表の後、高校生活や入試、大学生活についてのお話がありました。自分の実体験に基づいた音楽への向き合い方や練習の質の高め方など多岐にわたる内容をお話いただき、生徒たちにも刺激となりました。

☆ピアノ公開レッスンを行いました(6月15日)

水戸三高音楽科では、年に3〜4回程度定期的に著名な演奏家の方や音楽大学の先生をお迎えし、実技専攻にかかわる公開レッスンを行っています。

5月31日(火曜日)に行われた公開レッスンでは、講師としてピアニストの渋谷淑子先生(国立音楽大学特任教授)をお迎えしました。渋谷先生は特に現代音楽の分野においては、ソロ・室内楽を始めとする幅広い分野でご活躍されており、数多くの作曲家の初演もされています。

最初に渋谷先生より、リスト作曲 巡礼の年報第3年 S.163 第4曲「エステ荘の噴水」の演奏後、2名の生徒がレッスンを受講しました。

公開レッスンでは、2年生ピアノ専攻の大橋侑奈さん(勝田一中)と3年生ピアノ専攻の関根結子さん(常澄中)が、響きやハーモニーをよく聴くこと、楽譜から音に対するイメージやこだわりを持って演奏することの大切さなどをご指導いただきました。

聴講した生徒からは、「渋谷先生のピアノは、音一つ一つへの配慮が感じられ、本当に美しい音だった。」「ピアノは押したら音が出る楽器だが、弾き方や少しのイメージだけで推進力や立体感が変わることがよく分かった。」などの感想が寄せられました。

先生がおっしゃっていた「為せば成る」の気持ちを持ち続け、生徒の皆さんにはこれからも音楽と向き合っていってほしいと思います。ピアノ専攻の生徒はもちろんのこと、他の専攻生にとっても、大変有意義な時間となりました。

*当日の公開レッスンのプログラムはこちら

☆音楽科新入生歓迎会を行いました(5月9日)

4月12日(火曜日)に音楽科新入生歓迎会を実施しました。

第1部では、音楽科全員での校歌斉唱や代表生徒による歓迎演奏、第2部では、生徒作成動画による音楽科紹介や懇談会を行いました。

1年生は高校生活が始まったばかりで、まだ緊張している様子でしたが、2・3年生と楽しく話ができ、音楽を学ぶ者同士、絆を深めることができたようです。音楽科は縦の繋がりも強く、在学中はもちろん、卒業後も先輩・後輩の仲が良いです。これからの学校生活も互いに切磋琢磨し合いながら、目標の実現に向けて頑張ってほしいと思います。

☆合唱・合奏発表会を行いました(3月24日)

音楽科では週に2時間、合唱または合奏の授業があります。今年度の1年生より、全員が弦合奏を1・2年次に経験し、3年次には合唱を学ぶカリキュラムとなっています。

3月15日(火曜日)には、授業内で発表会を行いました。合唱の生徒は「Ave Maria」と「ぜんぶ」を、弦合奏の生徒は「ワイルドローズ」、「主よ人の望みの喜びよ」など計4曲を演奏しました。

最後は合唱と弦合奏の合同で「Ave verum corpus」の演奏と、全体合唱で水戸三高の校歌を歌いました。心を合わせてアンサンブルをすることの楽しさを経験でき、1年間のまとめとなりました。

☆卒業生講話を行いました(3月18日)

3月15日(火曜日)の放課後、音楽科卒業生講話を行いました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、今年度はオンラインでの開催となりました。新生活の準備で忙しい中、多くの卒業生が来校し、第一志望に合格できた秘訣や頑張ったこと、行き詰まった時の息抜きの仕方などについてお話ししてくれました。1・2年生も積極的に質問するなど、受験に向けての意識が高まったように感じます。生徒たちにとって、今やるべき事や卒業後の進路について考える良い機会となりました。

☆令和3年度【音楽科】進路達成100%(3月14日)

全員第一志望合格!!

東京藝術大学3名 (うち過年度1名)

ヴァイオリン専攻、ハープ専攻、フルート専攻

茨城大学1名

国立音楽大学4名

東京音楽大学1名

音楽科での3年間の頑張りが素晴らしい結果につながりました!

合格おめでとうございます!!

☆第58回音楽科卒業演奏会の様子(2月9日)

音楽科卒業演奏会ダイジェスト版を公開しています。

☆3年生最後のレッスンの様子(2月4日)

1月27日(木)3年生最後のレッスンが終わりました。

ピアノ専攻生対象の副科声楽のレッスンでは、最後にそれぞれが練習してきた曲の発表会を行いました。

これまで学んできたイタリア歌曲だけでなく、英米歌曲や日本歌曲、オペラのアリアなどにも挑戦し、3年間学んできた成果を披露しました。

講師の先生方からは、これまで基本的な発声や言葉の発音だけではなく、ピアノ伴奏についてもたくさんのご指導をいただき、生徒たちは歌うことの楽しさや声楽の魅力に気付き、自分の専攻と同じくらい真剣に取り組み、実力をつけることができたようです。

この3年間で学んだことをそれぞれの専攻の演奏に存分に生かしてほしいと思います。

☆第58回音楽科卒業演奏会を行いました(12月14日)

12月4日(土)に、第58回音楽科卒業演奏会を開催しました。

3年間音楽を専門的に学んできた生徒たちにとって、集大成となる特別な演奏会です。3年生もこの日に向け、日々努力を重ねてきました。

本番では多くの思いがこみ上げ、舞台裏で涙ぐみながらも、ステージで堂々と演奏する姿が印象的で、とても充実した日々を過ごしてきたことが伝わる素晴らしい演奏を披露してくれました。

演奏終了後のセレモニーでは、生徒たちから「楽しかったし、もっと演奏していたかった」「周りの人に支えられて今がある」などの感想が寄せられました。すべての感想に感謝の気持ちがあふれており、音楽的なことだけでなく内面の成長も感じられた1日となりました。

☆フルート公開レッスンを行いました(12月3日)

11月26日(金曜日)に行われた公開レッスンでは、講師として大友太郎先生(国立音楽大学特任教授)をお迎えしました。大友先生は、現在国立音楽大学附属中学校・高等学校の校長先生でもあり、校務で日々お忙しい中、本校にレッスンに来て下さりました。

*当日の公開レッスンのプログラムはこちら

☆ハープ公開レッスンを行いました(11月11日)

水戸三高音楽科では、年に3~4回程度定期的に著名な演奏家の方や音楽大学の先生をお迎えし、実技専攻にかかわる公開レッスンを行っています。

11月4日(木曜日)に行われた公開レッスンでは、講師としてハープ奏者の井上久美子先生(武蔵野音楽大学特任教授)をお迎えしました。井上先生は、日本国内はもとより、世界各国で演奏活動を行い、ハープ界の第一線でご活躍されています。

公開レッスンでは井上先生による演奏後、3年生の小門萌美さん(茨大附属中)が、シュミット作曲「6つのエチュードより第 2 番」とシュポア作曲「幻想曲」を演奏しました。レッスンではベースの響きをよく聴くことやフレーズを考えて運指を工夫すること、楽譜に忠実に表現することの大切さをご指導いただきました。

聴講した生徒からは、「先生の演奏はハープと一体となって音楽を作り上げている感じがした。」「低音を鳴らすことで重厚感や深みが出ていてさらに安定して聞こえた。」「ハープは思った以上に強く弦を引っ張って弾いていて、見た目は優雅でも結構力を使うことを知った。」などの感想が寄せられました。

*当日の公開レッスンのプログラムはこちら

音楽科実技検査課題について、令和4年度入試より一部変更となります。

正式には、県教育委員会発表の「令和4年度茨城県立高等学校入学者選抜実施細則」にてご確認ください。

詳細はこちらをご覧ください。

☆オンライン授業の様子を紹介します(9月16日)

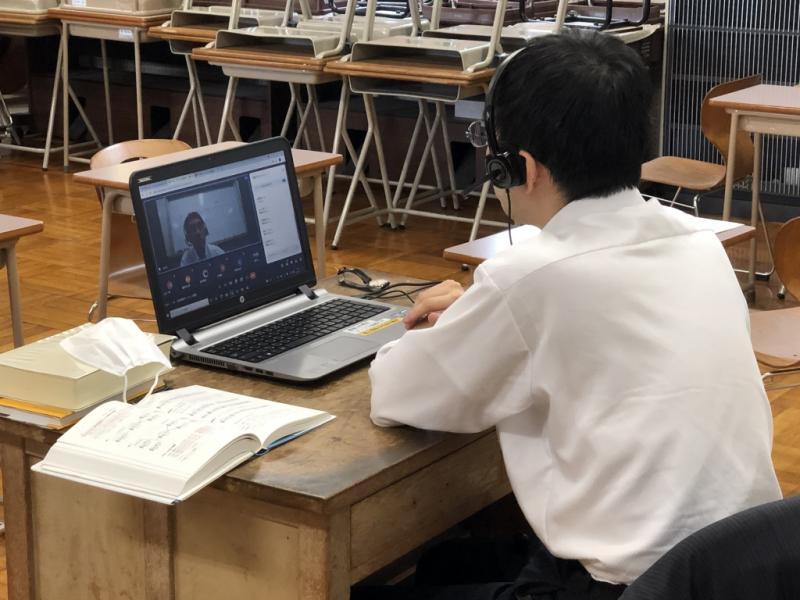

県の非常事態宣言延長を受け、9月1日からの臨時休校期間中、音楽科では専攻及び副科実技のオンラインレッスンを始め、音楽理論やソルフェージュ(視唱)のライブ授業など、生徒の学びを止めないよう、様々な取り組みを行っています。

☆学校説明会を行いました(7月31日)

7月31日(土曜日)駿優教育会館にて本校の学校説明会が行われ、音楽科の生徒たちは歓迎セレモニーの中で、学科の紹介と演奏を披露しました。

【午前の部】

学科説明 2年 鯉渕一花さん(常北中出身)

ピアノ独奏 3年 榎田有玖さん(佐野中出身)

【午後の部】

学科説明 2年 大関虹穂さん(栃木県田野中出身)

ピアノ独奏 2年 関根結子さん(常澄中出身)

【第3部】

学科説明 1年 石川歩夢さん(霞ヶ浦中出身)

フルート独奏 3年 岡田凪紗さん(高萩中出身)

ピアノ伴奏 2年 浅野智輝さん(笠原中出身)

☆音楽科の生徒の様子を紹介します(7月26日)

音楽科の生徒が学ぶ音楽棟には、冷暖房完備の練習室、レッスン室、ソルフェージュ室、2つの音楽室、合唱合奏室があり、充実した施設の中で学ぶことができます。また、すべての部屋にグランドピアノが備えられており、個人の練習や伴奏合わせなどで、毎日朝、昼休み、放課後と多くの生徒が練習に励んでいます。

この日は実技試験前ということもあり、音楽科の生徒による本番を想定した練習に励む姿が見受けられました。生徒たちには今後もこの環境を存分に活用し、それぞれの持つ力を高めていってほしいと思います。

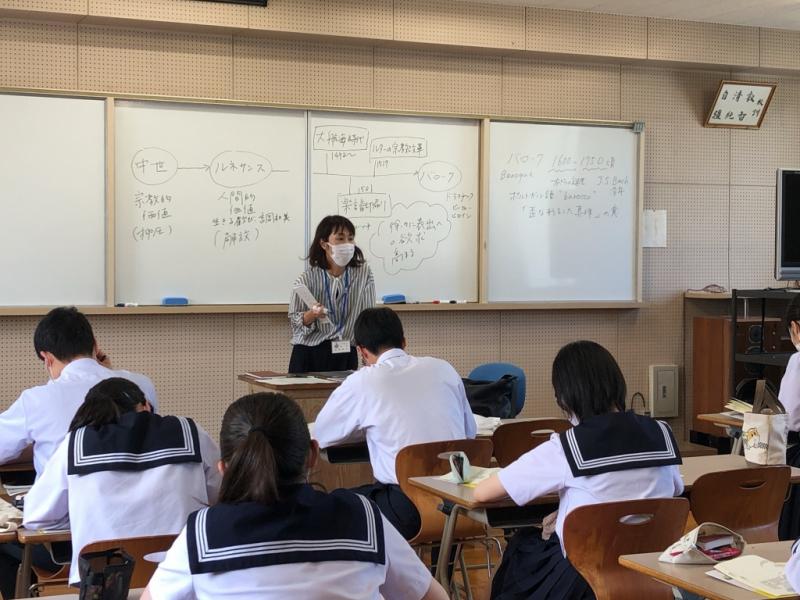

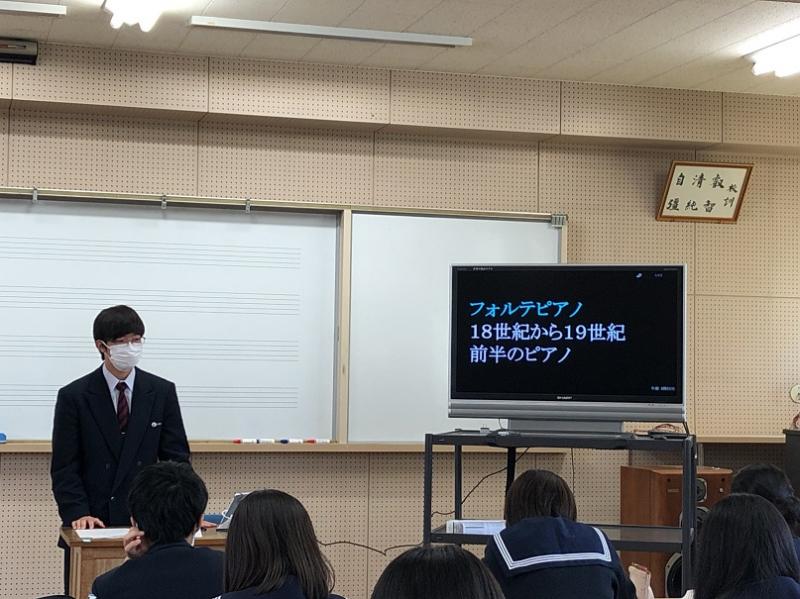

☆音楽科の授業を紹介します【音楽史】(7月9日)

今回は音楽史の授業の様子をご紹介します。この授業では、西洋音楽に関わる時代様式の変遷、音楽と社会の関わりを時代の流れに沿って理解することにより、作曲家の意図を探り、作品の成り立ち、作風、演奏法についての知識を学びます。

☆音楽科の授業を紹介します【音楽理論】(6月22日)

今回は音楽理論の授業の様子をご紹介します。この授業では、作曲者が残した楽譜から、形式、構成、調性や和声の推移、テンポやダイナミクスの変化など、客観的な事実を読み取り、それをもとに表現豊かな演奏を創りあげるための土台として必要な専門的な知識・理論を学びます。この日の2年生の授業では、演習問題の解説を通じて、1年次に学んだ「転回音程」と「移調」についての復習を行いました。授業では、生徒が実際に間違ってしまった問題を中心に、なぜ誤答に至ってしまったかという点に着目してもらい、類似問題に繰り返し取り組ませるなど、深いレベルでの定着を目指しました。

☆ヴァイオリン公開レッスンを行いました(6月8日)

水戸三高音楽科では、年に3~4回程度定期的に著名な演奏家の方や音楽大学の先生をお迎えし、実技専攻にかかわる公開レッスンを行っています。

☆実習生講話を行いました(6月7日)

現在水戸三高では教育実習が行われています。6月7日(月)の放課後、音楽科生徒を対象に本校音楽科卒業生3名による実習生講話を行いました。

☆花壇の花の植え替えをしました(6月3日)

清掃時、音楽棟前の花壇の花の植え替えをしました。

土の入れ替えから始まり、マリーゴールド、サルビア、ペチュニアを綺麗に見えるよう配置を考え植え付けました。

☆音楽科の授業を紹介します【演奏研究】(5月11日)

音楽科では週に約10時間の音楽の専門科目の授業があり、「音楽が好きだ」、「音楽を学びたい」という生徒にとって充実したカリキュラムとなっています。

☆令和3年度水戸三高音楽科の講師を紹介します(5月7日)

音楽科の生徒は、週に1回の個人レッスンを通じて、幅広い知識と高い演奏技術の習得を目指します。実技指導は、いずれも多方面で活躍している優れた講師陣がレッスンを担当しています。各種コンクールでの入賞実績をもつ先生や、現役で演奏活動をされている先生との1対1のレッスンは大変充実した時間であり、生徒からの評価も高いです。

令和3年度の講師は、こちらをご覧ください。

☆スタインウエイ・フルコンサートグランドピアノが入りました(4月26日)

この度水戸三高音楽科に、世界最高峰の楽器で、ピアノを学ぶ者にとっては強い憧れの存在である、スタインウエイのフルコンサートグランドピアノが搬入されました。今回、たくさんの方々のご尽力のもと、これまでつくば国際会議場で使用されていたものを、未来の音楽界を担う水戸三高音楽科の生徒のために寄贈いただけるという幸運に恵まれ、このような機会となりました。このピアノは今後、新入生歓迎会や公開レッスン、実技テストなどで使用されます。生徒たちには、その楽器が奏でる素晴らしい音色を存分に味わい、更なる音楽的成長を遂げて欲しいと強く願っております。

☆音楽科新入生歓迎会を行いました(4月21日)

4月13日(火)の3、4時間目に音楽科新入生歓迎会を実施しました。生徒による歓迎演奏や懇談会を行い、音楽科の1年生から3年生の仲を深めることができました。

☆音楽科生徒のコンクールの結果を報告します(4月13日)

第40回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会において、音楽科3年小室亜沙美さんが第1位、同じく音楽科3年岡田凪紗さんが第4位に輝きました。両名とも、夏にサントリーホールで開催される入賞者披露演奏会に出演します。

音楽科3年 小室亜沙美さん(明峰中出身)

小さい頃から色々なコンクールに参加してきましたが、このような素晴らしい結果を残せたことは初めてなので、驚きと喜びでいっぱいです。この経験をバネに、受験に向かって頑張っていきたいです。

音楽科3年 岡田凪紗さん(高萩中出身)

先生方や家族の支えもあって4位という賞をいただくことができました。この結果を、これからの音楽生活に活かしていきたいと思います。

☆卒業演奏会の模様をお伝えします(3月23日)

昨年12月に開催された音楽科卒業演奏会の模様をお伝えします。

→ こちら(You Tubeに移動します)